Il conflitto in Ucraina ha scosso la comunità internazionale e ha scatenato la reazione di gran parte degli Stati con dichiarazioni molto forti in favore dell’Ucraina o della Russia, a seconda degli schieramenti che si stanno sempre più cristallizzando nello scacchiere internazionale.

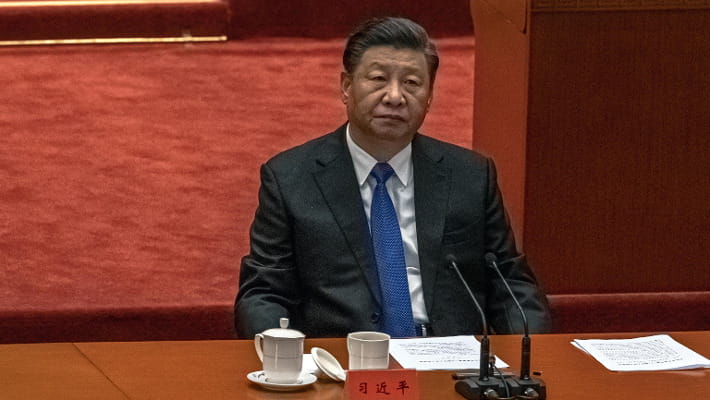

Tra tutte, però, la posizione della Cina è sicuramente quella più discussa. I media e i Paesi occidentali la accusano di ambivalenza e di poca chiarezza nella (non) condanna della Russia. Ma come stanno veramente le cose? E perché Pechino assume una posizione così ambigua, senza schierarsi apertamente con nessuna delle due parti? Una sola parola racchiude la risposta: Wu Wei. Ci arrivo tra poco.

Sicuramente alla base ci sono ragioni concrete di mire geopolitiche e geoeconomiche: gli obiettivi di lungo termine di Pechino e quelli di Mosca sono sicuramente contrastanti, tuttavia Mosca può fornire utili materie prime al gigante cinese sempre più vorace da questo punto di vista; tuttavia, la Cina ha anche grossi interessi economici e strategici in Ucraina. Ma al di là di questo, per comprendere appieno la postura di Pechino, è necessario come sempre studiarne gli aspetti culturali che come sempre sono non secondari, specie in un Paese con una storia tanto ingombrante.

Nessuna contrapposizione, ma influenza reciproca

Il primo punto da specificare è che nelle culture dell’Asia Orientale di matrice confuciana (Cina, Corea, Vietnam, Giappone) le dottrine non sono in contrapposizione tra loro, ma coesistono e si influenzano a vicenda. In Cina tre sono le dottrine dominanti:

- Il Confucianesimo che insegna il comportamento degli individui con lo scopo finale di ottenere l’armonia sociale;

- Il Taoismo che insegna il ruolo fondamentale della Natura nel plasmare la vita e l’Universo;

- Il Buddhismo che serve a eliminare i desideri terreni con l’obiettivo fonale di raggiungere la pace interiore.

In poche parole potremmo dire che: il Confucianesimo è per il Paese, il Taoismo per il corpo e il Buddhismo per l’anima.

Adesso, tralasciando il Buddhismo che afferisce più alla sfera individuale che non a quella collettiva, sociale e quindi politica, sembrerebbe ai nostri occhi occidentali che le due dottrine del Confucianesimo e del Taoismo siano in contrapposizione tra loro, in quanto la prima insegna l’agire in maniera attiva nella società e la seconda il “lasciare che la Natura svolga il proprio corso”. Invece, proprio come insegna l’immagine dello Yin e lo Yang (anch’esso simbolo taoista) che tutti noi conosciamo: i due aspetti, apparentemente contrapposti, coesistono e si influenzano a vicenda.

Wu Wei: “non ti muovere”? Tutt’altro

Per il Taoismo il movimento è “naturale”, non è quindi prodotto da una forza esterna. Così, le azioni del saggio scaturiscono dalla sua saggezza intuitiva, dal suo “fluire nella corrente del Tao”. Nella filosofia taoista, un modo di agire di questo genere è chiamato wu wei, un termine che viene spesso semplificato con la traduzione “non azione”, ma che in realtà vuole esprimere più un “astenersi da attività in contrasto con la natura”, come ci insegna il sinologo Joseph Needham.

In occidente, spesso si confonde questo concetto con la completa non azione, ma il wu wei non significa non fare nulla e stare in silenzio. Piuttosto è “lasciare che ogni cosa possa fare ciò che fa naturalmente, in modo che la sua natura sia soddisfatta”. Insomma, il wu wei ci insegna che ci può essere azione attraverso la non-azione e questo perché è la natura che fa il proprio corso a compiere il proprio “volere”.

Tutto ciò, nella sfera politica si traduce in uno Stato “inattivo” e attendista, in contrapposizione allo Stato figlio dei grandi burocrati confuciani che invece è fondamentalmente interventista.

E allora come si conciliano queste due anime?

Semplice: sta al governo cinese scegliere quando essere l’una o l’altra, senza mai contrapporre le due dottrine. È forse questa la principale differenza con gli Stati occidentali. Se comprendiamo la matrice culturale, filosofica e storica da cui discendono certe scelte politiche, forse potremo comprendere meglio le posizioni (o le non-posizioni) che la Cina prende.